はじめに

家で自分が使用しているノートPCは2台(東芝dynabook R732/37HK(以下、「dynabook」と書きます。)とAcer E3-112-F14C/S(以下、「Acer」と書きます。))あります。dynabookは嫁様が「OSをWindows 10にして以来、PCの動きがもっさりしていてかつ使いにくい(意訳)。」と言い出したので、HPのSpectre x360を購入した際に譲り受けたものです。嫁様太っ腹です。

どちらのノートPCに対してもストレージをSSDに交換した件については以前この記事とこの記事で書きました。どちらかというとdynabookの方が重装備だったのと、dynabookを譲り受けた経緯(上記)のこともあるので、一番最初の構想では2台ともSSDに交換の上でAcerを入力用端末として使用し、dynabookにLinuxをインストールした上で外付けで大容量のHDDを接続してファイルサーバ機として余生を送ってもらう予定でした。

だがしかし、いざSSDに交換してみるとdynabookがよみがえってしまい、Windows 10がPCごと買い替えの必要がなかったくらいサクサクと動作するようになったので、dynabookとAcerの役割を入れ替えて、AcerにLinuxをインストールした上で外付けで大容量のHDDを接続してファイルサーバ機として余生を送ってもらうこととしました。

…というわけで、…

AcerにはすでにFedora 27がインストールされているというわけですが…

Fedora 27のインストールの顛末及びAcerをサーバ機として運用するために必要な設定等については別の記事で書きます。

例によって前置きが長くなってしまいましたが、AcerにFedora 27をインストールをしてみたものの、メモリが4GBではファイルサーバ機(+α)としての運用にやや不安があることと、Amazonでググってみた結果、PC3L-12800のノートPC用のメモリが7000円台(2018年6月現在)で入手できそうだったので、速攻でポチって交換してみることにしました。

そこで、この記事ではメモリの交換の手順について書いていきます。

なお、この記事で行った作業は作業例であり、この記事を元にして同一または類似の作業を行った結果生じた損害については当サイト及び当サイトの管理人は一切の責任を負いません。

まず最初に、参考動画を確認する運動から。

機種が微妙に異なりますが、以下の動画を参考にして交換作業を行いました。

メモリの交換はメインの基板を取り外す必要があるので、上の動画はかなり参考になりました。

交換作業の手順。

以下の手順で交換します。前項の動画と比べると、取り外したコネクタの数は少なめです。

- 裏蓋を止めているビスを取り外してから(ビスの位置についてはこの記事参照です。)、裏蓋を取り外します。ビスのうち1ヶ所は「このシールを外したら保証が無効になるよ。」という警告文が書かれたシールの下にありますが、そんな警告にはお構いなくシールをはがしてから取り外します。

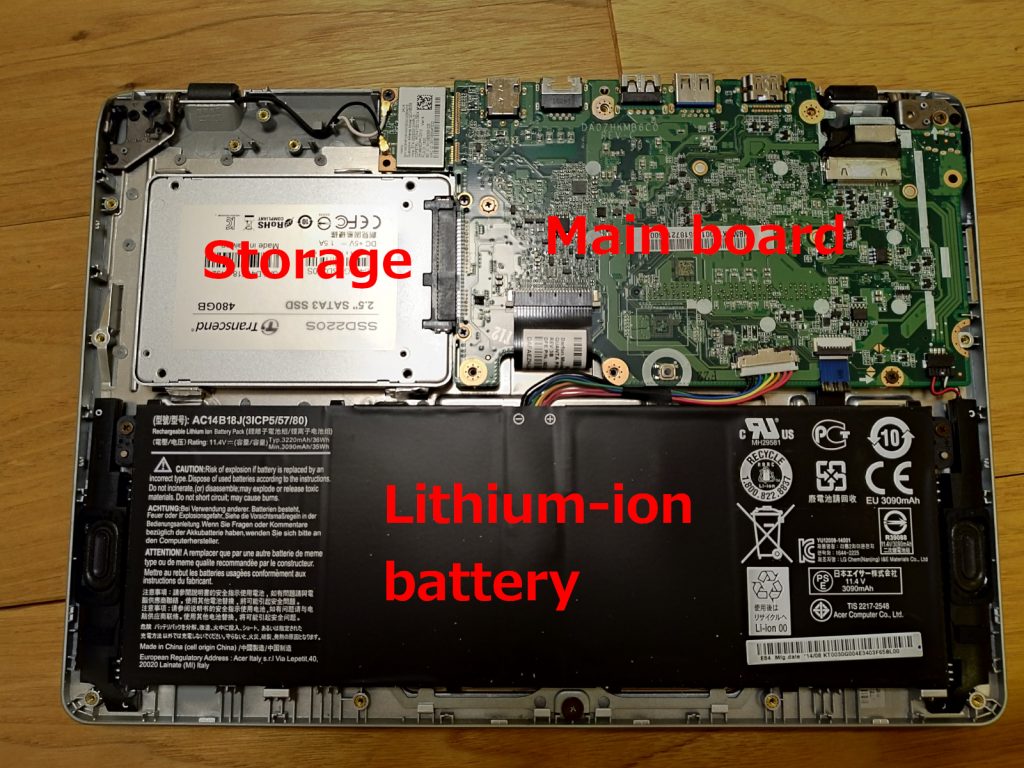

- 裏蓋を取り外すと、下図のようにリチウムイオン電池(Lithium-ion battery)、ストレージ(Storage)、メイン基板(Main board)などが現れます。

- ストレージを取り外します。

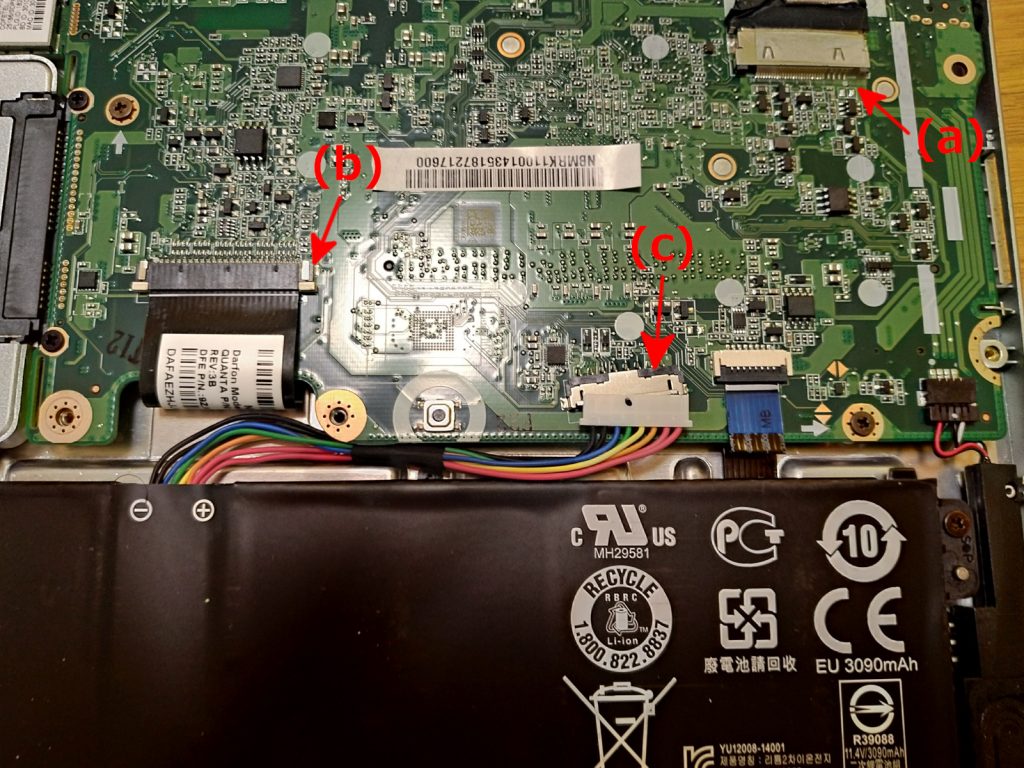

- メイン基板の背面側のコネクタ(下図(a))と前面寄りのフィルムコネクタ(下図(b))及び充電池とのコネクタ(下図(c))を取り外します。Wifiの基板も取り外します。

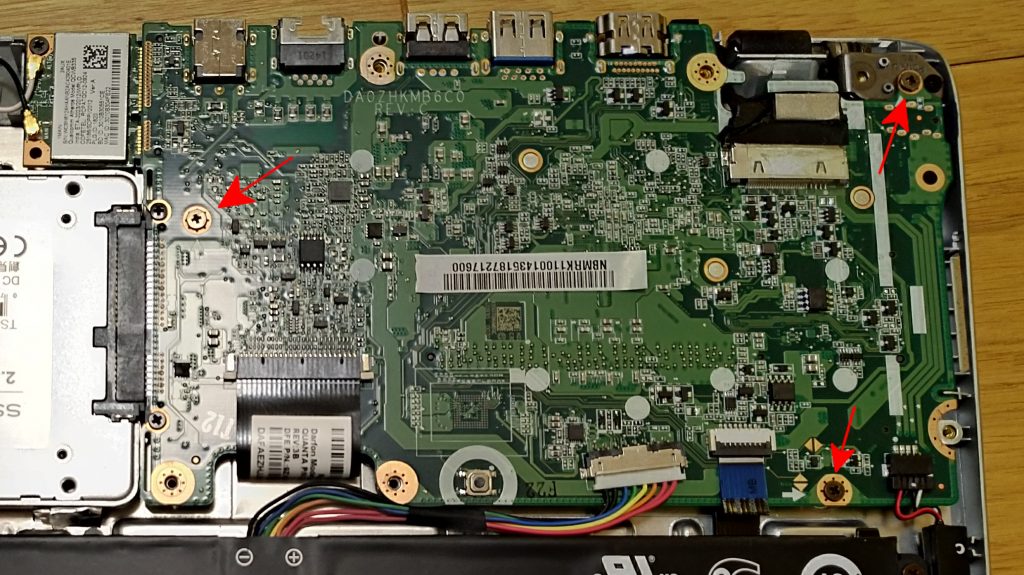

- メイン基板を固定しているビス(3ヶ所)を緩めて、取り外します。

- メイン基板を取り外して裏返します。

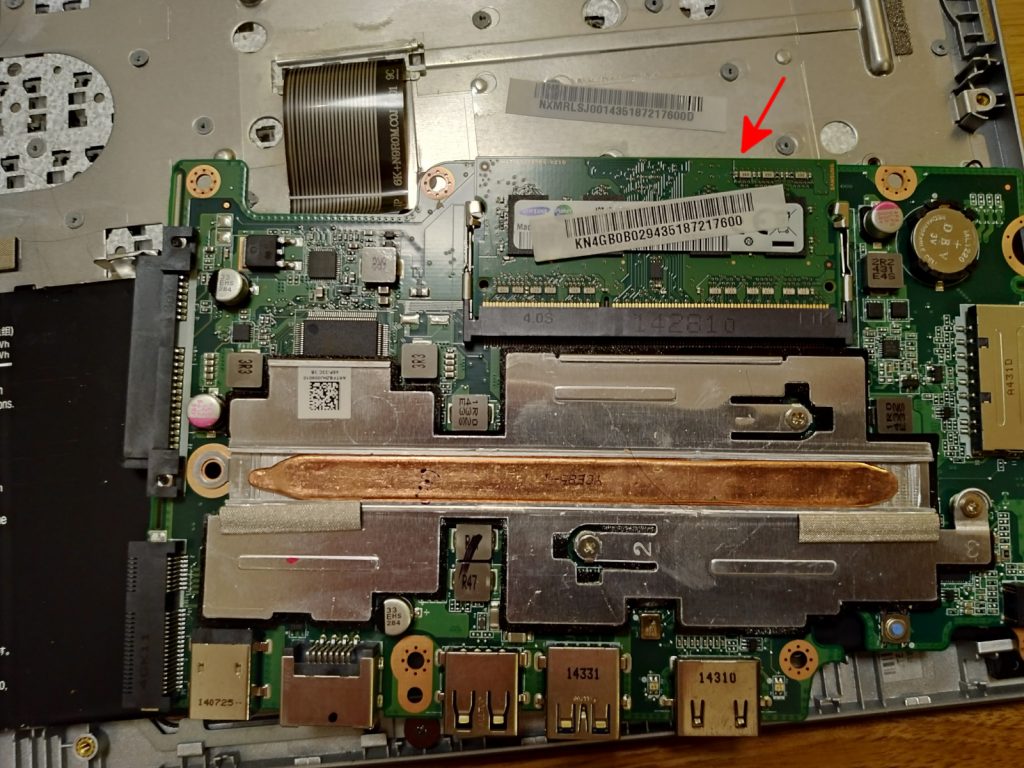

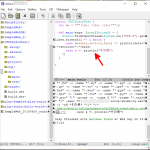

- メモリのスロットが現れる(下図の赤矢印)ので、メモリを取り外します。

メモリはSAMSUNGのOEMだったようです。

- Amazonでポチった8GBのメモリ(こちら参照。)をスロットに取り付けます。実物はこんな感じです。

- メイン基板を元の位置に取り付けます。

- メイン基板の背面側のコネクタと前面寄りのフィルムコネクタ及び充電池とのコネクタを取り付けます。Wifiの基板も取り付けます。特にフィルムコネクタはしっかりロックされていることを確認します。

- ストレージを取り付けます。

- 裏蓋を取り付けます。

動作を確認します。

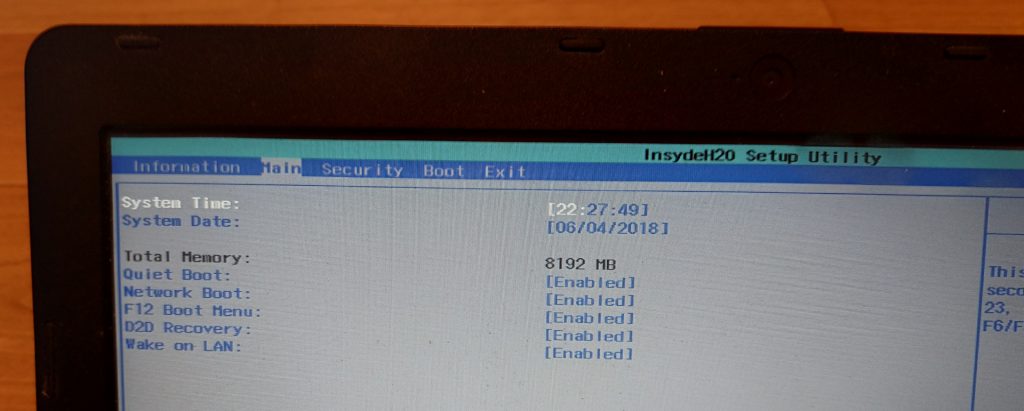

メモリ容量の確認。

Linuxをインストールした後でメモリを交換したので、メモリが交換できたかどうかはBIOSの画面で確認します。

「8192MB」と表示されているので、正しく認識されているようです。

充電池の動作確認。

スポンサーリンク

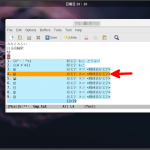

AcerにはFedora 27 Serverをインストールしているため、GUI系のツール群が十分にインストールされているわけではありません。そこで、充電池が動作していることの確認はLinuxのupowerコマンドを用いて、以下の手順で行います。

- シェルのコマンドプロンプトから以下のコマンドを実行し、デバイスのリストを確認します。

[panda@acer ~]$ upower –enumerate

/org/freedesktop/UPower/devices/line_power_ACAD

/org/freedesktop/UPower/devices/battery_BAT1

/org/freedesktop/UPower/devices/DisplayDevice - 上記の実行結果で得られたデバイス名のうちのどれか1つが充電池に対応しているので、適当にアタリをつけて以下のコマンドを実行します。

[panda@acer ~]$ upower -i /org/freedesktop/UPower/devices/battery_BAT1

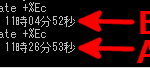

native-path: BAT1

vendor: LGC

model: AC14B18J

serial: 3172

power supply: yes

updated: 2018年06月07日 00時18分30秒 (79 seconds ago)

has history: yes

has statistics: yes

battery

present: yes

rechargeable: yes

state: discharging

warning-level: none

energy: 20.7708 Wh

energy-empty: 0 Wh

energy-full: 33.8124 Wh

energy-full-design: 36.708 Wh

energy-rate: 6.3384 W

voltage: 11.251 V

time to empty: 3.3 hours

percentage: 61%

capacity: 92.1118%

technology: lithium-ion

icon-name: ‘battery-full-symbolic’

History (charge):

1528298310 61.000 discharging

History (rate):

1528298310 6.338 discharging

予想外に詳細なデータが得られるようです。(`・ω・´)

なお、upowerコマンドがない場合には、root権限でdnfコマンドを実行してインストールします。

まとめ

これで、メモリの交換作業は完了です。お疲れ様でした。

ほぼすべてのパーツを取り外さなければならない分だけストレージの交換よりは難易度が高めですが、先人がいたおかげで交換作業がスムーズにできました。助かりました。😄

交換作業が問題なく終了した後は、シャンパーニュ🍾で乾杯です。🥂

この記事は以上です。

xrdp+GNOME desktopのインストールとセットアップ on Fedora 27 Server

xrdp+GNOME desktopのインストールとセットアップ on Fedora 27 Server  Emoji🐼 on Emacs and Fedora 29 & 30: 絵文字を使いたいと思ったらいろいろと設定しまくることになったので、メモしてみた。

Emoji🐼 on Emacs and Fedora 29 & 30: 絵文字を使いたいと思ったらいろいろと設定しまくることになったので、メモしてみた。  令和になってから急いで始めるFedora 29の新元号対応。

令和になってから急いで始めるFedora 29の新元号対応。  Windows 10 HomeのEmacs(26.2)からrgrepを実行したときに、ripgrepが起動されるように設定してみた。

Windows 10 HomeのEmacs(26.2)からrgrepを実行したときに、ripgrepが起動されるように設定してみた。