はじめに

この記事ではちょっと前の記事に引き続き、Legendreの陪多項式

P_l^m(x) &= \frac{(-1)^m}{2^ll!}\frac{d^{m+l}}{dx^{m+l}}(x^2-1)^l \label{eq:associatedlegendre}

\end{align}

が満たす直交条件

\int_{-1}^{1}\frac{P_l^m(x)P_l^n(x)}{1-x^2}dx &= \begin{cases}

0 & (m \ne n) \cr

\displaystyle\frac{(l+m)!}{m(l-m)!} & (m = n \ne 0) \cr

\infty & (m = n = 0)

\end{cases} \label{eq:orthogonality}

\end{align}

を証明してみます。

なお、偶関数及び奇関数であることを利用する部分の計算方法については参考文献のサイトを大幅に参考にさせていただいております。

前提となる事実等

ここからの計算では、以下の事実については証明などを省略して利用します。なお、$(x^2-1)^l$の微分についてはこちらをご参照いただけると幸いです。

- $m \lt l$のときに

\begin{align}

f(x) &= \frac{d^m}{dx^m}(x^2-1)^l \label{eq:ml}

\end{align}

とおくと、$f(x)$には$x^2-1$が因子として含まれるために、$f(\pm 1) = 0$となること。 - $m \ge l$のときには、$f(x)$は$x^2-1$を因子として含まないために、$f(\pm 1) \ne 0$となること。

例によってサクサクと計算。

とりあえず代入。

(\ref{eq:orthogonality})式の左辺は(\ref{eq:associatedlegendre})式を用いて、以下のように変形できます。なお、途中で登場する$P_l(x)$はLegendreの多項式を表します。

\int_{-1}^{1}\frac{P_l^m(x)P_l^n(x)}{1-x^2}dx &= \int_{-1}^{1}\frac{(-1)^{m+n}}{(2^ll!)^2}(1-x^2)^{\frac{m+n}{2}-1}\frac{d^m}{dx^m}P_l(x)\frac{d^n}{dx^n}P_l(x)dx \nonumber \cr

&= \frac{(-1)^{m+n}}{(2^ll!)^2}\int_{-1}^{1}(1-x^2)^{\frac{m+n}{2}-1}\cdot\nonumber\cr

&{} \frac{d^{m+l}}{dx^{m+l}}(x^2-1)^l\frac{d^{n+l}}{dx^{n+l}}(x^2-1)^ldx \label{eq:alofirst}

\end{align}

ここで最初の場合分け。

(\ref{eq:alofirst})式の右辺を見ると、$(1-x^2)^{\frac{m+n}{2}-1}$という$m+n$が奇数だと式全体が厳密な意味での多項式にならなくなってしまう項が含まれていて、かなり嫌な予感がします。

$m+n$が奇数のときには$(1-x^2)^{\frac{m+n}{2}-1}$が偶関数になりますが、それ以外の部分が奇関数になると(\ref{eq:alofirst})式の右辺の被積分関数が奇関数になりますので、区間$[-1,1]$で積分をすると、その値が0になります。

そこで、(\ref{eq:alofirst})式の右辺の被積分関数の$(1-x^2)^{\frac{m+n}{2}-1}$以外の因子の積が奇関数にならないかどうか調べてみます。

$m+n$が奇数になる場合は$m$または$n$のいずれか一方が奇数でもう一方が偶数の場合です。$m$が偶数の場合には$l$も偶数の場合は$m+l$及び$n+l$はそれぞれ偶数、奇数となります。

また、$l$が奇数の場合は$m+l$及び$n+l$の偶奇は入れ替わりますが、どちらか一方が奇数でもう一方が偶数になるという組み合わせに変化はありません。

同様に、$m$が奇数の場合は$l$が偶数の場合は$m+l$及び$n+l$はそれぞれ奇数、偶数となり、$l$が奇数の場合は$m+l$及び$n+l$はそれぞれ偶数、奇数となります。

すなわち、(\ref{eq:alofirst})式の右辺の被積分関数は…

- $(1-x^2)^{\frac{m+n}{2}-1}$が偶関数。

- $(x^2-1)$を奇数回微分する関数(奇関数)と$(x^2-1)$を偶数回微分する関数(偶関数)の積($(x^2-1)$を$l$回微分した結果についてはこちらの記事参照)。

の積となり、後者は奇関数であるため、(\ref{eq:alofirst})式の右辺の被積分関数全体としては奇関数となります。

したがって、$m+n$が奇数の場合には奇関数を区間$[-1,1]$において積分することとなりますので、(\ref{eq:alofirst})式の右辺の値は0となります。

$m+n$が偶数のとき

スポンサーリンク

(\ref{eq:alofirst})式の右辺の被積分関数は$m,n$のついての対称式となっていることと、Legendreの陪多項式の定義より$l$は$m,n$のうちの大きい方の値以上の値であるため、一般性を失うことなく$m \le n \le l$とすることができます。

ここからは紙面の面積の都合上、(\ref{eq:orthogonality})式の左辺のうち、被積分関数の部分を$I_{l}^{mn}$とおきます。そして、$m+n$が偶数であることから$(-1)^{m+n}=1$であること等も考慮しつつ、(\ref{eq:alofirst})式を部分積分を用いて変形すると…

I_{l}^{mn} &= \int_{-1}^{1}\left[\frac{d^{m+l-1}}{dx^{m+l-1}}(x^2-1)^l\right]^{\prime}(1-x^2)^{\frac{m+n}{2}-1}\frac{d^{n+l}}{dx^{n+l}}(x^2-1)^ldx \nonumber \cr

&= \left[ (1-x^2)^{\frac{m+n}{2}-1}\frac{d^{m+l-1}}{dx^{m+l-1}}(x^2-1)^l\frac{d^{n+l}}{dx^{n+l}}(x^2-1)^l \right]_{-1}^{1} \nonumber \cr

&{} – \int_{-1}^{1}\frac{d^{m+l-1}}{dx^{m+l-1}}(x^2-1)^l\frac{d}{dx}\left[(1-x^2)^{\frac{m+n}{2}-1}\frac{d^{n+l}}{dx^{n+l}}(x^2-1)^l\right]dx \label{eq:alosecond}

\end{align}

(\ref{eq:alosecond})式の右辺第1項の括弧内には$1−x^2$のべき乗が含まれていて、$x=\pm 1$のときにはこれが0になることから、(\ref{eq:alosecond})式の右辺第1項は0となります。よって、(\ref{eq:alothird})式が成り立ちます。

I_{l}^{mn} &= \, -\int_{-1}^{1}\frac{d^{m+l-1}}{dx^{m+l-1}}(x^2-1)^l\frac{d}{dx}\left[(1-x^2)^{\frac{m+n}{2}-1}\frac{d^{n+l}}{dx^{n+l}}(x^2-1)^l\right]dx\label{eq:alothird}

\end{align}

この節のここまでの変形と同様の変形をあと$m−2$回繰り返すと、

I_{l}^{mn} &= (-1)^{m-1}\int_{-1}^{1}\frac{d^{l+1}}{dx^{l+1}}(x^2-1)^l\frac{d^{m-1}}{dx^{m-1}}\left[(1-x^2)^{\frac{m+n}{2}-1}\frac{d^{n+l}}{dx^{n+l}}(x^2-1)^l\right]dx \label{eq:alofourth}

\end{align}

と変形できます。

$m$回目の部分積分。

$m-1$回目の部分積分の次は$m$回目の部分積分になりますので、(\ref{eq:alofourth})式を用いて以下のように変形してみます。

I_{l}^{mn} &= \left[(-1)^{m-1}\frac{d^{l}}{dx^{l}}(x^2-1)^l\frac{d^{m-1}}{dx^{m-1}}\left[(1-x^2)^{\frac{m+n}{2}-1}\frac{d^{n+l}}{dx^{n+l}}(x^2-1)^l\right]\right]_{-1}^{1} \nonumber \cr

&+(-1)^m\int_{-1}^{1}\frac{d^{l}}{dx^{l}}(x^2-1)^l\frac{d^{m}}{dx^{m}}\left[(1-x^2)^{\frac{m+n}{2}-1}\frac{d^{n+l}}{dx^{n+l}}(x^2-1)^l\right]dx \label{eq:aloatmthpartial}

\end{align}

(\ref{eq:aloatmthpartial})式の右辺第1項の因子のうち、$\displaystyle\frac{d^{l}}{dx^{l}}(x^2-1)^l$は$x = \pm 1$において0とはなりませんが、$m+n$が偶数であることから$m$及び$n$はともに偶数であるか、または奇数であるかのいずれかです。

さらに$m \le n$としていますので、$\displaystyle\frac{m+n}{2}-1 \ge m-1$ですが、(\ref{eq:aloatmthpartial})式の右辺第1項の因子のうち、$m-1$回微分の対象となる式は$\displaystyle\frac{m+n}{2}-1 \gt m-1$である場合には、$m-1$回微分した結果得られる式が$(1-x^2)^{\frac{m+n}{2}-1}$由来の$1-x^2$を因子として含むため、$x = \pm 1$において0になります。

一方、$\displaystyle\frac{m+n}{2}-1 = m-1$、すなわち$m=n$の場合には$1-x^2$は因子として含まれず、かつ$\displaystyle\frac{d^{n+l}}{dx^{n+l}}(x^2-1)^l$も$x^2-1$を因子として含まないため、$x = \pm 1$において0以外の値となります。

そこで、(\ref{eq:aloatmthpartial})式はKroneckerのデルタを用いて、以下のように書くことができます。

I_{l}^{mn} &= \delta_{mn}\left[(-1)^{m-1}\frac{d^{l}}{dx^{l}}(x^2-1)^l\frac{d^{m-1}}{dx^{m-1}}\left[(1-x^2)^{m-1}\frac{d^{m+l}}{dx^{m+l}}(x^2-1)^l\right]\right]_{-1}^{1} \nonumber \cr

&+(-1)^m\int_{-1}^{1}\frac{d^{l}}{dx^{l}}(x^2-1)^l\frac{d^{m}}{dx^{m}}\left[(1-x^2)^{\frac{m+n}{2}-1}\frac{d^{n+l}}{dx^{n+l}}(x^2-1)^l\right]dx \label{eq:aloatmthpartialdelta}

\end{align}

$m+1$回目以降の部分積分。

(\ref{eq:aloatmthpartialdelta})式の右辺第1項は

J_{l}^{m} &= \left[(-1)^{m-1}\frac{d^{l}}{dx^{l}}(x^2-1)^l\frac{d^{m-1}}{dx^{m-1}}\left[(1-x^2)^{m-1}\frac{d^{m+l}}{dx^{m+l}}(x^2-1)^l\right]\right]_{-1}^{1} \label{eq:jmn}

\end{align}

とおいて計算自体は後回しにしつつ、(\ref{eq:aloatmthpartialdelta})式の右辺第2項を1回だけ部分積分します。

すると…

I_{l}^{mn} &= \delta_{mn}J_{l}^{m} \nonumber \cr

&+\left[(-1)^m\frac{d^{l-1}}{dx^{l-1}}(x^2-1)^l\frac{d^{m}}{dx^{m}}\left[(1-x^2)^{\frac{m+n}{2}-1}\frac{d^{n+l}}{dx^{n+l}}(x^2-1)^l\right]\right]_{-1}^{1} \nonumber \cr

&+(-1)^{m+1}\int_{-1}^{1}\frac{d^{l-1}}{dx^{l-1}}(x^2-1)^l\frac{d^{m+1}}{dx^{m+1}}\left[(1-x^2)^{\frac{m+n}{2}-1}\frac{d^{n+l}}{dx^{n+l}}(x^2-1)^l\right]dx \label{eq:aloataftermthpartial}

\end{align}

となりますが、(\ref{eq:aloataftermthpartial})式の右辺第1項の$\displaystyle\frac{d^{l-1}}{dx^{l-1}}(x^2-1)^l$には$x^2-1$が因子として含まれますので、$x = \pm 1$において0となります。

したがって…

I_{l}^{mn} &= \delta_{mn}J_{l}^{m} \nonumber \cr

&+(-1)^{m+1}\int_{-1}^{1}\frac{d^{l-1}}{dx^{l-1}}(x^2-1)^l\frac{d^{m+1}}{dx^{m+1}}\left[(1-x^2)^{\frac{m+n}{2}-1}\frac{d^{n+l}}{dx^{n+l}}(x^2-1)^l\right]dx \label{eq:aloataftermthpartialresult}

\end{align}

となります。

上記と同様の部分積分は$l-1$回繰り返すことができますので、

I_{l}^{mn} &= \delta_{mn}J_{l}^{m} \nonumber \cr

&+(-1)^{l+m}\int_{-1}^{1}(x^2-1)^l\frac{d^{l+m}}{dx^{l+m}}\left[(1-x^2)^{\frac{m+n}{2}-1}\frac{d^{n+l}}{dx^{n+l}}(x^2-1)^l\right]dx \label{eq:aloatafterlplusmthpartial}

\end{align}

となります。

ここで、Leibnizの公式の登場です。

(\ref{eq:aloatafterlplusmthpartial})式の右辺第2項はLeibnizの公式(この記事の(7)式)を利用すると、

I_{l}^{mn} &= \delta_{mn}J_{l}^{m} \nonumber \cr

&+ (-1)^{m+l}\int_{-1}^{1}(x^2-1)^l\cdot\nonumber\cr

&{} \left[{\color[RGB]{30,62,138}\sum_{k=0}^{m+l}\begin{pmatrix}

m+l\cr

k

\end{pmatrix}\frac{d^{k}}{dx^{k}}(1-x^2)^{\frac{m+n}{2}-1}\frac{d^{n+m+2l-k}}{dx^{n+m+2l-k}}(x^2-1)^l}\right]dx\label{eq:alofifth}

\end{align}

(\ref{eq:alofifth})式の括弧内の部分(青色で示した部分)で和を計算していますが、和の各項が0以外の値になる条件は、

k &\le m+n-2 \label{eq:alononzerofirst}

\end{align}

及び、

n+m+2l-k &\le 2l \label{eq:alononzerosecond}

\end{align}

ですので、(\ref{eq:alononzerofirst})式及び(\ref{eq:alononzerosecond})式を$k$について解いてまとめると、

n+m &\le k \le m+n-2 \label{eq:alononzerosolution}

\end{align}

となりますが、これを満たす$k$は存在しませんので、(\ref{eq:aloatafterlplusmthpartial})式の右辺第2項は0となります。

よって、

I_{l}^{mn} &= \delta_{mn}J_{l}^{m} \label{eq:alosixth}

\end{align}

であることがわかります。

ちょっと簡単になりましたね。🐼

$J_{l}^{m}$の計算。

ここからは、(\ref{eq:jmn})式の右辺を計算します。

$(x^2-1)^l$を$n$回微分した結果得られる多項式は$n$の偶奇により、以下のいずれかとなります。

- $n$が偶数の場合には、最高次の項の次数が偶数で、かつ偶数次の項しか持たない多項式。

- $n$が奇数の場合には、最高次の項の次数が奇数で、かつ奇数次の項しか持たない多項式。

また、偶数次の項または奇数次の項しか持たない多項式同士の積は偶数次の項しか持たない多項式になり、偶数次の項しか持たない多項式と奇数次の項しか持たない多項式の積は奇数次の項しか持たない多項式になります。

そこで、(\ref{eq:jmn})式の右辺の最高次の項の次数を調べると、

- $(1-x^2)^{m-1}\displaystyle\frac{d^{m+l}}{dx^{m+l}}(x^2-1)^l$の最高次の項の次数は$l+m-2$で、これを$m-1$回微分すると、最高次の項の次数は$l-1$。

- 前項の式に、$(x^2-1)^l$をかけてから$l$回微分した結果得られる多項式の最高次の項の次数は$l-1+2l-l=2l-1$。

となりますので、(\ref{eq:jmn})式の右辺の最高次の項の次数は奇数であり、式自体も奇関数となることがわかります。

したがって、$J_{l}^m$は

g(x) &= (-1)^{m-1}{\color[RGB]{30,62,138}\frac{d^{l}}{dx^{l}}(x^2-1)^l}{\color[RGB]{0,127,0}\frac{d^{m-1}}{dx^{m-1}}\left[(1-x^2)^{m-1}\frac{d^{m+l}}{dx^{m+l}}(x^2-1)^l\right]} \label{eq:jmngx}

\end{align}

とおくと、

J_{l}^m &= 2g(1) \label{eq:jmngone}

\end{align}

と表すことができます。

(\ref{eq:jmngx})式は$\displaystyle\frac{d^{l}}{dx^{l}}(x^2-1)^l$(青色の部分)と$\displaystyle\frac{d^{m-1}}{dx^{m-1}}\left[(1-x^2)^{m-1}\displaystyle\frac{d^{m+l}}{dx^{m+l}}(x^2-1)^l\right]$(緑色の部分)の積ですので、これらは別々に計算して、それらの積を考えることで$g(1)$の値を求めることができます。

青色の部分については…

\frac{d^{l}}{dx^{l}}(x^2-1)^l &= \frac{d^{l}}{dx^{l}}(x+1)^l(x-1)^l \nonumber \cr

&= \sum_{k=0}^{l}\begin{pmatrix}

l\cr

k

\end{pmatrix}\frac{d^{l-k}}{dx^{l-k}}(x+1)^l\frac{d^{k}}{dx^{k}}(x-1)^l \nonumber \cr

&= \sum_{k=0}^{l}\begin{pmatrix}

l\cr

k

\end{pmatrix}\frac{l!}{k!}(x+1)^k\frac{l!}{(l-k)!}(x-1)^{l-k}\label{eq:jmnblue}

\end{align}

となりますが、(\ref{eq:jmnblue})式の総和の計算の対象となる項のうち、$l=k$でない項は$x-1$を因子に持つため、$x=1$のときにはすべて0となります。したがって、

\left.\frac{d^{l}}{dx^{l}}(x^2-1)^l\right|_{x=1} &= 2^ll! \label{eq:jmnblueatone}

\end{align}

となります。

次に緑色の部分ですが…

\frac{d^{m-1}}{dx^{m-1}}\left[(1-x^2)^{m-1}\frac{d^{m+l}}{dx^{m+l}}(x^2-1)^l\right] &= \sum_{k=0}^{m-1}\left[ \begin{pmatrix}

m-1\cr

k

\end{pmatrix}\frac{d^{k}}{dx^{k}}(1-x^2)^{m-1}\right. \nonumber\cr

&{} \left.\frac{d^{2m+l-1-k}}{dx^{2m+l-1-k}}(x^2-1)^l \right] \label{eq:jmngreen}

\end{align}

と変形できます。ここで、総和の計算の対象となる項をよーく見ると、$k \lt m-1$の場合には$\left.\displaystyle\frac{d^{k}}{dx^{k}}(1-x^2)^{m-1}\right|_{x=1}=0$になります。よって(\ref{eq:jmngreen})式は、

\frac{d^{m-1}}{dx^{m-1}}\left[(1-x^2)^{m-1}\frac{d^{m+l}}{dx^{m+l}}(x^2-1)^l\right] &= \frac{d^{m-1}}{dx^{m-1}}(1-x^2)^{m-1}\frac{d^{m+l}}{dx^{m+l}}(x^2-1)^l \label{eq:jmngreentwo}

\end{align}

と変形できます。

(\ref{eq:jmngreentwo})式への変形は$k = m-1$の場合の具体的な$x$の値については検討しないまま行うことができますが、(\ref{eq:jmnblueatone})式と($x^2$の符号には注意が必要です。)同様の議論により、$x=1$の時には(\ref{eq:jmngreentwo})式右辺の最初の因子については、

\left.\frac{d^{m-1}}{dx^{m-1}}(1-x^2)^{m-1}\right|_{x=1} &= (-1)^{m-1}2^{m-1}(m-1)! \label{eq:jmngreenone}

\end{align}

となります。

最後に残るは$\displaystyle\frac{d^{m+l}}{dx^{m+l}}(x^2-1)^l$の計算ですが、Leibnizの公式を用いて、

\frac{d^{m+l}}{dx^{m+l}}(x^2-1)^l &= \frac{d^{m+l}}{dx^{m+l}}\left[(x+1)^l(x-1)^l\right] \nonumber \cr

&= \sum_{k=0}^{m+l}\left[\begin{pmatrix}

m+l\cr

k

\end{pmatrix}\frac{d^{m+l-k}}{dx^{m+l-k}}(x+1)^l\frac{d^{k}}{dx^{k}}(x-1)^l\right] \label{eq:jmngreenthree}

\end{align}

と展開できます。ここで再び(\ref{eq:jmngreenthree})式をじーっと見ると、$k \gt l$の各項はすべて0となることと、$k \lt l$の項は$x=1$のときにはすべて0となることがわかります。

そんなわけで、$x=1$のときには$k=l$の項だけが残りますので、(\ref{eq:jmngreenthree})式は次のように書き換えることができます。

\left.\frac{d^{m+l}}{dx^{m+l}}(x^2-1)^l\right|_{x=1} &= \left.\begin{pmatrix}

m+l\cr

l

\end{pmatrix}\frac{d^{m}}{dx^{m}}(x+1)^l\frac{d^{l}}{dx^{l}}(x-1)^l\right|_{x=1} \nonumber \cr

&= \frac{(l+m)!}{l!m!}\frac{l!}{(l-m)!}2^{l-m}(l!) \nonumber \cr

&= \frac{(l+m)!l!2^{l-m}l!}{l!m!(l-m)!} \nonumber \cr

&= \frac{(l+m)!l!2^{l-m}}{m!(l-m)!} \label{eq:jmngreentfourth}

\end{align}

と計算できます。

ここでいったん中締め。

ここまでの結果をまとめると、(\ref{eq:jmngx})、(\ref{eq:jmngone})、(\ref{eq:jmnblueatone})、(\ref{eq:jmngreenone})及び(\ref{eq:jmngreentfourth})式より、$J_{l}^m$は、

J_{l}^m &= 2g(1) \nonumber \cr

&= 2^ll!2(-1)^{m-1}\cdot(-1)^{m-1}2^{m-1}(m-1)!\frac{(l+m)!l!2^{l-m}}{m!(l-m)!} \nonumber \cr

&= 2^{2l-m+m-1+1}\frac{(l+m)!(l!)^2(m-1)!}{m!(l-m)!} \nonumber \cr

&= 2^{2l}\frac{(l+m)!(l!)^2}{m(l-m)!} \label{eq:jmnfinal}

\end{align}

となることがわかります。

$J_{l}^m$は$I_{l}^{mn}$で$m=n$と置いたときの値であり、$I_{l}^{mn}$は$\displaystyle\int_{-1}^{1}\frac{P_l^m(x)P_l^n(x)}{1-x^2}dx$に$2^{2l}(l!)^2$をかけたものに相当しますので、

\left.\int_{-1}^{1}\frac{P_l^m(x)P_l^n(x)}{1-x^2}dx\right|_{m=n} &= \frac{J_{l}^m}{2^{2l}(l!)^2} \nonumber \cr

&= \frac{2^{2l}(l+m)!(l!)^2}{2^{2l}(l!)^2m(l-m)!} \nonumber \cr

&= \frac{(l+m)!}{m(l-m)!} \label{eq:pmfinal}

\end{align}

となり、(\ref{eq:orthogonality})式右辺の$m = n \ne 0$と一致することがわかります。

いろいろと登場しましたが、かなり簡単な式になります。

$m=n=0$の場合

まず、代入して式変形してみます。

(\ref{eq:alofirst})式に$m=n=0$を代入すると…

\int_{-1}^{1}\frac{[P_l^0(x)]^2}{1-x^2}dx &= \frac{1}{(2^ll!)^2}\int_{-1}^{1}(1-x^2)^{-1}\left[\frac{d^{l}}{dx^{l}}(x^2-1)^l\right]^2dx \label{eq:alodoublezero}

\end{align}

となりますが、この後の話の展開の都合上、$K_{l} = \displaystyle\int_{-1}^{1}\frac{[P_l^0(x)]^2}{1-x^2}dx$とおきつつ、

K_{l} &= \frac{1}{(2^ll!)^2}\int_{-1}^{1}(1-x^2)^{-1}\left[\frac{d^{l}}{dx^{l}}(x^2-1)^l\right]^2dx \nonumber \cr

&= \frac{1}{(2^ll!)^2}\int_{-1}^{1}(1-x^2)^{-1}\left[\frac{d^{l}}{dx^{l}}[(-1)(1-x^2)]^l\right]^2dx\nonumber \cr

&= \frac{1}{(2^ll!)^2}\int_{-1}^{1}(1-x^2)^{-1}\left[\frac{d^{l}}{dx^{l}}(-1)^l(1-x^2)^l\right]^2dx \nonumber \cr

&= \frac{1}{(2^ll!)^2}\int_{-1}^{1}(1-x^2)^{-1}\left[(-1)^l\frac{d^{l}}{dx^{l}}(1-x^2)^l\right]^2dx \nonumber \cr

&= \frac{1}{(2^ll!)^2}\int_{-1}^{1}(1-x^2)^{-1}(-1)^{2l}\left[\frac{d^{l}}{dx^{l}}(1-x^2)^l\right]^2dx \nonumber \cr

&= \frac{1}{(2^ll!)^2}\int_{-1}^{1}(1-x^2)^{-1}\left[\frac{d^{l}}{dx^{l}}(1-x^2)^l\right]^2dx \label{eq:alodoubletwo}

\end{align}

と変形します。

$\displaystyle\frac{d^{l}}{dx^{l}}(1-x^2)^l$は$l$の偶奇により偶関数または奇関数になりますが、これを自乗したものは$l$の偶奇に関係なく偶関数になります。よって、(\ref{eq:alodoublezero})、(\ref{eq:alodoubletwo})の各式の右辺はともに偶関数になりますので、

K_{l} &= 2\frac{1}{(2^ll!)^2}\int_{0}^{1}(1-x^2)^{-1}\left[\frac{d^{l}}{dx^{l}}(1-x^2)^l\right]^2dx\label{eq:eqalodoublethree}

\end{align}

になります。

(\ref{eq:eqalodoublethree})式をもうちょい計算してみます。すると…

K_{l} &= 2\frac{1}{(2^ll!)^2}\int_{0}^{1}(1-x^2)^{-1}\left[\sum_{k=0}^l\begin{pmatrix}

l\cr

k

\end{pmatrix}\frac{d^{k}}{dx^{k}}(x+1)^l\frac{d^{l-k}}{dx^{l-k}}(1-x)^l\right]^2dx \nonumber \cr

&= 2\frac{1}{(2^ll!)^2}\int_{0}^{1}(1-x^2)^{-1}\left[\sum_{k=0}^l\begin{pmatrix}

l\cr

k

\end{pmatrix}\frac{l!}{dx^{(l-k)!}}(x+1)^{l-k}\frac{l!}{(l-k)!}(1-x)^k\right]^2dx \nonumber \cr

&= \frac{1}{2^{2l-1}l!}\int_{0}^{1}(1-x^2)^{-1}\left[\sum_{k=0}^l\begin{pmatrix}

l\cr

k

\end{pmatrix}^2(x+1)^{l-k}(1-x)^k\right]^2dx \label{eq:eqalodoublefourth}

\end{align}

となり、微分の計算を行うことができることがわかります。

式の評価を行います。

(\ref{eq:eqalodoublefourth})式をよーく見ると、総和の計算の対象となっている各項は$x \in [0,1]$においてすべて負でない値をとります。よって、

K_{l} &= \frac{1}{2^{2l-1}l!}\int_{0}^{1}(1-x^2)^{-1}\left[\sum_{k=0}^l\begin{pmatrix}

l\cr

k

\end{pmatrix}^2(1+x)^{l-k}(1-x)^k\right]^2dx \nonumber \cr

&\ge \frac{1}{2^{2l-1}l!}\int_{0}^{1}(1-x^2)^{-1}\sum_{k=0}^l\left[\begin{pmatrix}

l\cr

k

\end{pmatrix}^2(1+x)^{l-k}(1-x)^k\right]^2dx \nonumber \cr

&= \frac{1}{2^{2l-1}l!}\int_{0}^{1}(1-x^2)^{-1}\sum_{k=0}^l\begin{pmatrix}

l\cr

k

\end{pmatrix}^4(1+x)^{2(l-k)}(1-x)^{2k}dx \nonumber \cr

&= \frac{1}{2^{2l-1}l!}\int_{0}^{1}\sum_{k=0}^l\begin{pmatrix}

l\cr

k

\end{pmatrix}^4(1+x)^{2(l-k)-1}(1-x)^{2k-1}dx\label{eq:eqalodoubleevaluate}

\end{align}

と評価できます。

(\ref{eq:eqalodoubleevaluate})式の右辺で総和の計算の対象となっている項のうち、$k\ne 0$の項については$x$の$2l-2$次の多項式になりますので、$x \in [0,1]$における積分は収束します。

一方で、$k=0$の後では$x$の$2l-1$次の多項式を$x-1$で割ったものが登場しますので、この式の収束性について評価します。

といっても、積分変数$x$の範囲を$x \in [0,1]$に限定していますので、

\int_{0}^{1}\frac{(1+x)^{2l-1}}{1-x}dx &\gt \int_{0}^{1}\frac{1}{1-x}dx\nonumber\cr

&= [-\log (1-x)]_0^1\nonumber\cr

&= \infty\label{eq:eqalodoubleevaluatefinal}

\end{align}

となって、発散してしまうことがわかります。

(\ref{eq:eqalodoubleevaluate})式及び(\ref{eq:eqalodoubleevaluatefinal})式より$K_{l}$は$\infty$に発散することがわかりますか、これは(\ref{eq:orthogonality})式の右辺の値のうち$m=n=0$の場合に相当します。

よって、ここまでの議論で(\ref{eq:orthogonality})式右辺の3つの場合すべてについて与えられた命題が成り立つことが示せたことになります。$\blacksquare$

まとめ

$m+n$の偶奇での場合分けとか正直思いつきませんでした。_| ̄|○

整数論的な議論が途中で登場するのが興味深いところです。また、$1-x^2$が(\ref{eq:orthogonality})式左辺の被積分関数の分母に鎮座していることにより、部分積分の途中で端点における関数値を使って計算をする項の値が0にならないことがあることに気が付かないまま(\ref{eq:alofifth})式にたどり着いてしまうとハマります(本Webサイトの管理人たるpandaもハマりました、っていうか気が付かなかったので、参考文献の記述を参考にさせていただきました😅)。

因数分解とLeibnizの公式を使いまくりです。

因数分解と言えば思い出す話もあるのですが、それはまた機会があったら書きます。

この記事は以上です。

\sqrt[n]{n!}及び\sqrt[n]{n!!}がn→∞のときに∞に発散することの証明。

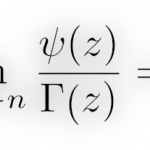

\sqrt[n]{n!}及び\sqrt[n]{n!!}がn→∞のときに∞に発散することの証明。  ディガンマ関数とガンマ関数の商が負の整数に近づくときの極限値を計算してみた。

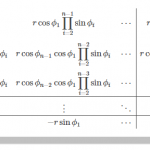

ディガンマ関数とガンマ関数の商が負の整数に近づくときの極限値を計算してみた。  高次元のJacobian(2): ヤコビ行列式を計算する。

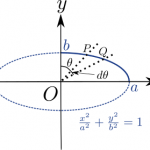

高次元のJacobian(2): ヤコビ行列式を計算する。  第2種楕円積分の導出の方法がうろ覚えだと、いざというときにハマる件

第2種楕円積分の導出の方法がうろ覚えだと、いざというときにハマる件